2024年度に介護報酬改定が行われ、LIFEの運用や処遇改善の算定要件への対応など、現場では実務上の課題が出てきています。また、2026年の臨時改定に向けた報道も増えており、今後の動向が気になる方もいるのではないでしょうか。

本記事では、2024年度の介護報酬改定ポイントや、2026年の改定に向けた最新情報をわかりやすく解説します。

介護保険法が改正される背景

介護保険法は2000年にスタートして以降、介護の現状を踏まえて社会のニーズに合わせて整備されてきました。高齢者を取り巻く環境や介護関連の課題は年々変化しているうえ、日本国内の高齢化は今後ますます加速する見込みです。このような変化に対応するために、介護保険法は2005年以降、3年ごとに改正されています。

2024年度の介護報酬改定率は1.59%

2024年度の介護報酬改定では、改定率が1.59%引き上げられています。引き上げられた1.59%の内訳は、介護職員の処遇改善分が0.98%、そのほかの改定率が0.61%となっています。

【最新】介護報酬改定のおもな変更ポイント

2024年度介護報酬改定のおもな変更ポイントは、以下の5つです。

- 地域包括ケアシステムの深化・推進

- 自立支援・重度化防止に向けた対応

- 良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり

- 制度の安定性・持続可能性の確保

- その他

それぞれの変更ポイントをわかりやすく解説します。

1.地域包括ケアシステムの深化・推進

地域包括ケアシステムの深化・推進の視点では、以下の項目が改定されています。

- 質の高い公正中立なケアマネジメント

- 地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組

- 医療と介護の連携の推進

- 看取りへの対応強化

- 感染症や災害への対応力向上

- 高齢者虐待防止の推進

- 認知症の対応力向上

質の高い公正中立なケアマネジメント

ヤングケアラーをはじめとする多様な課題への対応を促進する観点などから、居宅介護支援における特定事業所加算の算定要件が見直されています。

たとえば、ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者など、他制度に関する知識に関する事例検討会や研修などに参加していることが、新たな要件として追加されました。

また、加算単位も以下のように引き上げられています。

| 加算 | 改定前 | 改定後 |

| (Ⅰ) | 505単位 | 519単位 |

| (Ⅱ) | 407単位 | 421単位 |

| (Ⅲ) | 309単位 | 323単位 |

| (A) | 100単位 | 114単位 |

地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組

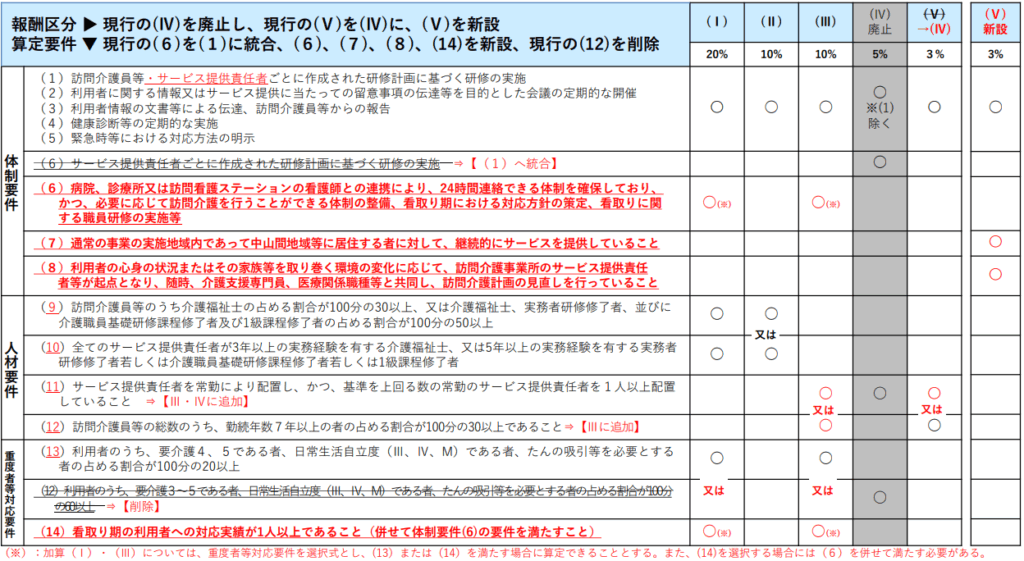

中山間地域等における継続的なサービス提供や、看取り期の利用者へのサービス提供を行っている訪問介護事業所を適切に評価することを目的とし、報酬区分と要件が以下のように変更されています。

現行の(Ⅳ)が廃止され、(Ⅴ)が(Ⅳ)となり、新たな(Ⅴ)が新設されました。これにより、加算の体系が再編されています。

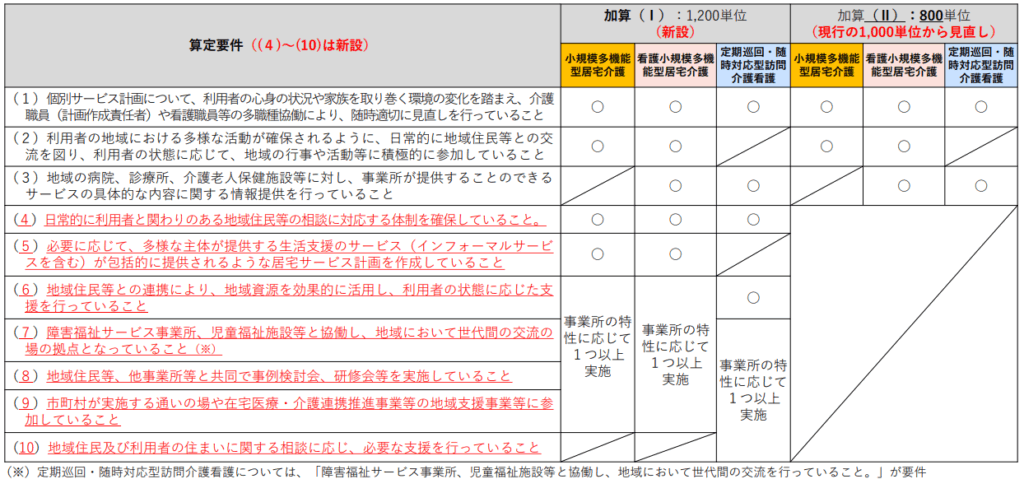

また、事業所が地域に開かれた拠点となり、地域の多様な主体とともに利用者を支える仕組みづくりを促進するために、総合マネジメント体制強化加算も以下のように見直されました。

(Ⅰ)が1,200単位で新設され、(Ⅱ)は1,000単位から800単位へ減少しています。なお、対象は以下のサービスです。

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

- 小規模多機能型居宅介護

- 看護小規模多機能型居宅介護

医療と介護の連携の推進

医療と介護の連携を強化し、重度者や医療的ケアが必要な利用者への安定的なサービス提供体制を拡充するために、以下のように変更されています。

| 項目 | 対象 | 変更点 |

| 専門性の高い看護師による訪問看護の評価 | ・訪問看護 ・看護小規模多機能型居宅介護 | ・専門管理加算(250単位/月)を新設 |

| 総合医学管理加算の見直し | ・短期入所療養介護(介護老人保健施設が提供する場合のみ) | ・算定日数の限度を7日→10日へ変更 |

| 重度者への安定的なサービス提供体制の評価 | ・療養通所介護 | ・重度者ケア体制加算(150単位/月)を新設 |

| 医療機関のリハビリテーション計画書の受け取りの義務化 | ・訪問リハビリテーション ・通所リハビリテーション | ・退院後リハビリを提供する際に、入院中に医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書などを受け取り、内容を把握することを義務化 ・退院時共同指導加算(600単位/回)を新設 ※退院時1回に限る |

| 医療的ケアの推進に向けた入居継続支援加算の見直し | ・特定施設入居者生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 | ・入居継続支援加算の要件に以下を新設 (2)①~⑤を必要とする入居者と⑥~⑧に該当する入居者の割合が15%以上(※)であり、かつ、常勤の看護師を1名以上配置し、 看護に係る責任者を定めていること ①口腔内の喀痰吸引 ②鼻腔内の喀痰吸引 ③気管カニューレ内部の喀痰吸引 ④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 ⑤経鼻経管栄養 ⑥尿道カテーテル留置を実施している状態 ⑦在宅酸素療法を実施している状態⑧インスリン注射を実施している状態 ※入居継続支援加算Ⅱにおいては、5%以上15%未満であること |

| 配置医師緊急時対応加算の見直し | ・介護老人福祉施設 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | ・配置医師緊急時対応加算に、配置医師の通常の勤務時間外の場合(325単位/回)を新設 ※早朝・夜間及び深夜を除く |

| 緊急時等の対応方法の定期的な見直し | ・介護老人福祉施設 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 | ・介護老人福祉施設等に、入所者に急変が生じた場合等の緊急時における対応方法を、配置医師および協力医療機関の協力を得て定めることを義務付け ・定められた緊急時等の対応方法について、1年に1回以上、配置医師および協力医療機関の協力を得て見直すことを義務付け |

また、介護保険施設と医療機関との連携を強化するため、施設側に以下の対応が義務付けられました。

| ア | 以下の要件を満たす協力医療機関を定める ①入所者の病変が急変した場合などに、医師または看護職員が相談に対応する体制を常時確保している ②診療の求めがあった場合に、診療する体制を常時確保している ③入所者の病状が急変した場合に、当該施設の医師または協力医療機関そのほかの医療機関の医師が診療し、入院の必要性が認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保している |

| イ | 1年に1回以上、協力医療機関と入所者の病状が急変した場合の対応を確認し、当該協力医療機関の名称などを自治体へ提出する |

| ウ | 入所者が協力医療機関などに入院後、病状が軽快して退院が可能になった場合に、速やかに再入所できるよう努める |

上記は、介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・介護老人保健施設・介護医療院が対象で、経過措置が3年設けられています。

さらに、特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護にも、以下の対応が義務付けられています。

| ア | 協力医療機関を定めるにあたっては、以下の要件を満たす協力医療機関を定めるように努める ①入所者の病変が急変した場合などに、医師または看護職員が相談に対応する体制を常時確保している ②診療の求めがあった場合に、診療する体制を常時確保している |

| イ | 1年に1回以上、協力医療機関と入所者の病状が急変した場合の対応を確認し、当該協力医療機関の名称などを自治体へ提出する |

| ウ | 入所者が協力医療機関などに入院後、病状が軽快して退院が可能になった場合に、速やかに再入所できるよう努める |

参照:厚生労働省 老健局「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」

看取りへの対応強化

利用者が住み慣れた場所や施設で最期を迎えたいという意向を尊重し、医療と介護が連携して質の高いターミナルケアを提供できるよう、以下のように報酬や体制が見直されています。

| 項目 | 対象 | 変更点 |

| 看取り対応体制の評価 | ・訪問入浴介護 | ・看取り連携体制加算(64単位/ 回)を新設 |

| ターミナルケア加算の見直し | ・訪問看護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・看護小規模多機能型居宅介護 | ・2,000単位/死亡月→2,500単位/死亡月へ変更 |

| 看取り対応体制の強化 | ・短期入所生活介護 | ・看取り連携体制加算(64単位/日)を新設 |

| ターミナルケアマネジメント加算等の見直し | ・居宅介護支援 | ・対象疾患を末期の悪性腫瘍に限定せず、一般に認められている医学的知見にもとづき、回復の見込みがないと医師が診断した者が対象 ・特定事業所医療介護連携加算におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数の要件を5回以上→15回以上へ変更 |

| ターミナルケア加算の見直し | ・介護老人保健施設 | 区分を以下のように重点化 ・死亡日45日前~31日前:80単位/日→72単位/日 ・死亡日30日前~4日前:変更なし ・死亡日前々日、前日:820単位/日→910単位/日 ・死亡日:1,650単位/日→1,900単位/日 |

| 看取りへの対応の充実 | ・介護医療院 | ・基本報酬の算定要件および施設サービス計画の作成において「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に沿った取組を、原則入所者全員に行うことを求める |

参照:厚生労働省 老健局「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」

感染症や災害への対応力向上

感染症の発生や自然災害発生時にも、利用者へ継続的に必要なサービスを提供し、また感染拡大を防止するための体制構築を目的として、加算の新設や減産措置などが行われています。

| 項目 | 対象 | 変更点 |

| 感染症対応力の向上 | ・特定施設入居者生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・認知症対応型共同生活介護 ・介護老人福祉施設 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 | ・高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ(10単位/月)を新設 ・高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ(5単位/月)を新設 |

| 業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入 | ・全サービス ※居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く | 業務継続計画未策定減算を新設 ・施設、居住系サービス:所定単位数の100分の3相当の単位数を減算 ・そのほかのサービス:所定単位数の100分の1相当の単位数を減算 |

なお、訪問系サービス・福祉用具貸与・ 居宅介護支援は、令和7年3月31日まで適用外です。

高齢者虐待防止の推進

虐待の発生、またはその再発を防止するための措置が講じられていない場合に適用される、以下の減算が新設されました。

・高齢者虐待防止措置未実施減算:所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

居宅療養管理指導・特定福祉用具販売以外の全サービスが対象です。

認知症の対応力向上

認知症の専門的なケアを評価し、利用者への対応力を強化するための加算新設・見直しが行われます。

| 項目 | 対象 | 変更点 |

| 認知症対応力の強化 | ・小規模多機能型居宅介護 ・看護小規模多機能型居宅介護 | ・認知症加算Ⅰ(920単位/月)を新設 ・認知症加算Ⅱ( 890単位/月)を新設 ・従来の認知症加算Ⅰ(800単位/月)→(Ⅲ・760単位/月)へ変更 ・従来の認知症加算Ⅱ( 500単位/月)→(Ⅳ・460単位/月)へ変更 |

| 平時からの認知症の行動・心理症状の予防、早期対応の推進 | ・認知症対応型共同生活介護 ・介護老人福祉施設 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 | ・認知症チームケア推進加算Ⅰ(150単位/月)を新設 ・認知症チームケア推進加算Ⅱ(120単位/月)を新設 |

福祉用具貸与・特定福祉用具販売の見直し

利用者の費用負担を軽減し、福祉用具の適時・適切な利用と制度の持続可能性などを確保するために、以下用具に貸与・販売の選択制が導入されます。

- 固定用スロープ

- 歩行器(歩行車を除く)

- 単点杖(松葉づえを除く)

- 多点杖

対象は、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援です。

2.自立支援・重度化防止に向けた対応

自立支援・重度化防止に向けた対応の視点では、以下項目が改定されています。

- リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等

- 自立支援・重度化防止に係る取組の推進

- LIFEを活用した質の高い介護

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等

高齢者の自立支援・重度化防止という制度の目的推進のために、多職種連携とデータの活用を促す観点から以下のように見直されています。

| 項目 | 対象 | 変更点 |

| リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組の推進 | ・通所リハビリテーション ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ・介護老人福祉施設など | ・リハビリテーションマネジメント加算(ハ・同意日の属する月から6月以内 793単位/月、6月超 473単位/月)を新設 |

| 事業所規模別基本報酬の見直し | ・通所リハビリテーション | ・事業所規模別の基本報酬を、通常規模型・大規模型の2段階へ変更 ・大規模型のうち以下要件をすべて満たす事業所は、通常規模型と同様に評価する ①リハビリテーションマネジメント加算を算定している利用者が80%以上 ②リハビリ専門職の配置が10:1以上 |

| 管理栄養士および歯科衛生士等の通所サービス利用者に対する介入の充実 | ・居宅療養管理指導 | ・管理栄養士および歯科衛生士などが行う居宅療養管理指導の算定対象を「通院または通所が困難な者」→「通院が困難な者」へ変更 |

| 口腔管理に係る連携の強化 | ・訪問介護 ・訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・短期入所生活介護 ・短期入所療養介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ・口腔連携強化加算(50単位/回)を新設 |

| 退所者の栄養管理に関する情報連携の促進 | ・介護老人福祉施設 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 | ・退所時栄養情報連携加算(70単位/回)を新設 |

自立支援・重度化防止に係る取組の推進

高齢者が可能な限り自立した日常生活を送れるように支援し、重度化を予防することを目的に、以下のように見直されています。

| 項目 | 対象 | 変更点 |

| 入浴介助加算の見直し | ・通所介護 ・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護 ・通所リハビリテーション(加算Ⅱのみ) | ・(Ⅰ)の要件に、入浴介助の研修などの実施を追加 ・(Ⅱ)は医師などの指示下で情報通信機器などを活用して状況を把握し、医師などが評価・助言する場合も算定可能へ変更 |

| 在宅復帰・在宅療養支援機能の促進 | ・介護老人保健施設 | ・在宅復帰、在宅療養支援等指標の基準を引き上げ・基本報酬を施設類型ごとに適切な水準へ変更 |

| かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し | ・介護老人保健施設 | ・(Ⅰ)で入所前の主治医と連携して薬剤を評価・調整した場合の区分を高く評価 ・(Ⅰ)ロ 70単位/回を新設・以下要件を追加 ア.処方変更時の留意事項を多職種で共有し、処方変更に伴う病状の悪化・新たな副作用の有無について多職種で確認し、必要に応じて総合的に評価する イ.入所前に6種類以上の内服薬が処方されている方を対象とする ウ.入所者・家族に対し、処方変更に伴う注意事項の説明やポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を実施する |

LIFEを活用した質の高い介護

LIFEへのデータ提出を基盤とし、アウトカム評価の充実と多職種による一体的なケアの推進のために、以下のように変更されています。

| 項目 | 対象 | 変更点 |

| 科学的介護推進体制加算の見直し | ・通所介護 ・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護 ・通所リハビリテーション ・特定施設入居者生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・小規模多機能型居宅介護 ・認知症対応型共同生活介護 ・看護小規模多機能型居宅介護 ・介護老人福祉施設 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 | ・LIFEへのデータ提出頻度をほかのLIFE関連加算と合わせ、少なくとも3月に1回へ変更 ・入力項目の定義の明確化や、ほかの加算と共通する項目の選択肢を統一 ・同一利用者に複数の加算を算定する場合、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一 |

| 自立支援促進加算の見直し | ・介護老人福祉施設 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 | ・300単位/月→280単位/月へ変更 ※介護老人保健施設は300単位/月 |

| アウトカム評価の充実のための加算などの見直し(ADL維持等加算Ⅱ) | ・通所介護 ・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護 ・特定施設入居者生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・介護老人福祉施設 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | ・ADL利得が2以上→3以上へ変更 |

| アウトカム評価の充実のための加算などの見直し(排せつ支援加算) | ・看護小規模多機能型居宅介護 ・介護老人福祉施設 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 | 尿道カテーテル留置→抜去をアウトカム評価へ追加 |

| アウトカム評価の充実のための加算などの見直し(褥瘡マネジメント加算等) | ・看護小規模多機能型居宅介護 ・介護老人福祉施設 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 | ・褥瘡治癒もアウトカム評価へ追加 |

3.良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり

良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくりの視点では、以下項目が改定されています。

- 介護職員の処遇改善

- 生産性の向上等を通じた働きやすい職場環境づくり

- 効率的なサービス提供の推進

介護職員の処遇改善

介護現場で働く方々の処遇改善として、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへ確実につながるよう、加算率が引き上げられます。また、介護職員確保のために従来の3つの加算が「介護職員等処遇改善加算」へ、以下のように一本化されます。

| 従来 | 改訂後 |

| ・介護職員処遇改善加算(Ⅰ):13.7% ・介護職員処遇改善加算(Ⅱ):10.0% ・介護職員処遇改善加算(Ⅲ):5.5% ・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ):6.3% ・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ):4.2% ・介護職員等ベースアップ等支援加算:2.4% | ・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ):24.5% ・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ):22.4% ・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ):18.2% ・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ):14.5% |

上記の加算は多くの介護サービス事業所が対象ですが、以下は対象外です。

- (介護予防)訪問看護

- (介護予防)訪問リハビリテーション

- (介護予防)福祉用具貸与

- 特定(介護予防)福祉用具販売

- 居宅療養管理指導

- 居宅介護支援

- 介護予防支援

生産性の向上等を通じた働きやすい職場環境づくり

介護人材不足に対応し、サービスの質の確保と職員の負担軽減を目指す目的で、以下のように変更されています。

| 項目 | 対象 | 変更点 |

| 利用者の安全ならびに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け | ・短期入所系サービス ・居住系サービス ・多機能系サービス ・施設系サービス | ・現場の課題を抽出、分析したうえで事業所の状況に応じて、利用者の安全や介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会設置を義務づけ |

| 介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進 | ・短期入所系サービス ・居住系サービス ・多機能系サービス ・施設系サービス | ・生産性向上推進体制加算Ⅰ(100単位/月)を新設 ・生産性向上推進体制加算Ⅱ(10単位/月)を新設 |

| 生産性向上に先進的に取り組む特定施設における人員配置基準の特例的な柔軟化 | ・特定施設入居者生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 | ・テクノロジー活用や職員の適切な役割分担などの要件を満たした場合、介護職員(+看護職員)の人員配置基準を1→0.9へ柔軟化 |

効率的なサービス提供の推進

居宅介護支援(ケアマネジメント)訪問介護における業務負担の軽減・報酬の適正化・サービスの適正利用を促すために、以下のように変更されています。

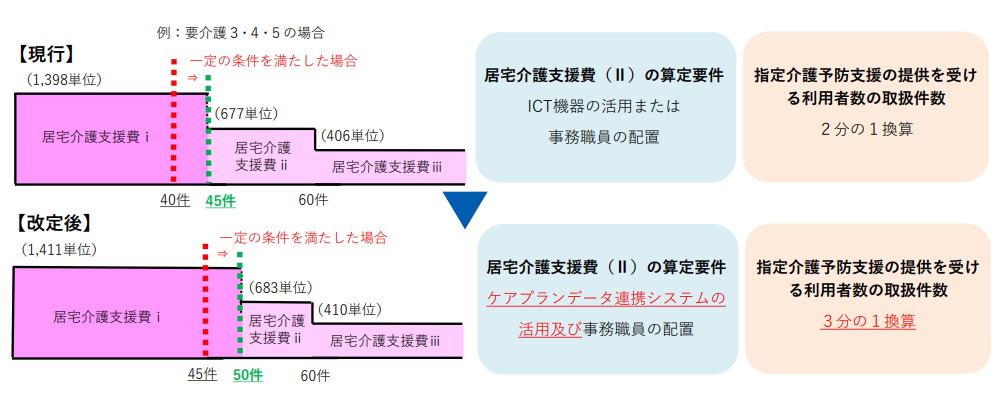

居宅介護支援費(Ⅰ)における介護支援専門員の1人あたりの担当件数は、40未満から45未満へ拡大されました。また、居宅介護支援費(Ⅱ)の算定要件では、ケアプランデータ連携システムを活用して事務職員を配置した場合、担当件数は45未満から50未満へ改められました。加えて、指定介護予防支援の利用者数は、3分の1を乗じて件数に加える換算方法へ変更されています。

参照:厚生労働省 老健局「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」

4.制度の安定性・持続可能性の確保

制度の安定性・持続可能性の確保の視点では、以下の項目が改定されています。

- 評価の適正化・重点化

- 報酬の整理・簡素化

評価の適正化・重点化

業務に要する手間・コストを踏まえた報酬の適正化や、サービスの目的に応じた適切な利用を促すことを目的に、以下のように変更されています。

| 項目 | 対象 | 変更点 |

| 同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬の見直し | ・訪問介護 | ・同一建物減算に12%の区分を新設 |

| 長期利用の適正化 | ・短期入所生活介護 | ・61日以降も利用した場合の単位を新設(732~815単位) |

| 同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント | ・居宅介護支援 | ・同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント(所定単位数の95%を算定)を新設 |

| 多床室の室料負担 | ・短期入所療養介護 ・介護老人保健施設(その他型および療養型) ・介護医療院(Ⅱ型) | ・新たに室料負担(月額8,000円相当)を導入 |

報酬の整理・簡素化

サービスの統合や事務負担軽減などの背景から、以下のように変更されます。

| 項目 | 対象 | 変更点 |

| 基本報酬の見直し | ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ・基本報酬に、夜間対応型訪問介護の利用者負担に配慮した区分を新設 |

| 運動器機能向上加算の基本報酬への包括化 | ・介護予防通所リハビリテーション | ・一体的サービス提供加算(480単位/月)を新設 |

| 認知症情報提供加算の廃止 | ・介護老人保健施設 | ・算定実績などをふまえ廃止 |

| 地域連携診療計画情報提供加算の廃止 | ・介護老人保健施設 | ・算定実績などをふまえ廃止 |

| 長期療養生活移行加算の廃止 | ・介護医療院 | ・介護療養型医療施設が令和5年度末に廃止されるため廃止 |

5.その他

おもに利用者の利便性向上や制度の安定性確保を目的とし、以下のように変更されます。

| 項目 | 対象 | 変更点 |

| 書面掲示規制の見直し | ・全サービス | ・Webサイトへ重要事項などの情報を掲載・公表することを義務づけ |

| 送迎にかかわる取扱いの明確化 | ・通所介護 ・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護 ・通所リハビリテーション ・療養通所介護 | ・利用者の居住実態のある場所を送迎先に含める ・ほかの介護事業所や障害福祉サービスの利用者との同乗を可能に変更 |

| 基準費用額(居住費)の見直し | ・短期入所系サービス ・施設系サービス | ・日額60円引き上げ |

2025年、臨時の介護報酬改定について議論されている

2025年現在、社会保障審議会・介護給付費分科会において、2026年度に向けて期中の介護報酬改定を行うべきかどうかについて議論が進められています。

また、高市早苗首相は2025年10月24日の所信表明演説のなかで「診療報酬・介護報酬については、賃上げや物価高を適切に反映させていく」と述べており、報酬改定の時期を待たず、経営の改善、職員の処遇改善につながる補助金を措置する方針を示しています。

従来であれば、介護報酬改定は3年ごとに実施されていました。しかし、2024年改定時に処遇改善加算が2年間の特例措置として決められたことや人材不足、他業界との賃金格差、事業所の経営悪化などを背景に、2026年に臨時改定される見込みです。

参照:厚生労働省 老健局「介護人材確保に向けた処遇改善等の課題」

参照:国会会議録検索システム「第219回国会 衆議院 本会議 第2号 令和7年10月24日」

まとめ

2024年度介護報酬改定では、地域包括ケアの推進、自立支援・重度化防止、処遇改善や生産性向上、制度の持続可能性確保などを目的に、大きく見直されました。また、物価高や人材不足などをふまえ、2026年度の臨時改定も議論されています。

本記事を参考に、自事業所の体制整備や今後の経営方針の見直しなどを進めましょう。

特別養護老人ホーム白寿荘を運営する社会福祉法人「神奈川県 匡済会」では、一緒に働くスタッフを募集しています。1918年に神奈川県救済協会として発足し、100年以上横浜の人々に寄り添ってまいりました。

現在、多様な種類の13の事業所を運営しており「あらゆる人の尊厳を守り、常に人が人として 文化的生活を営めるよう、その自立に向けた支援に努める」を基本理念に、ご利用者様を支援しています。