皆さんこんにちは!

養護白寿荘の伊藤です。

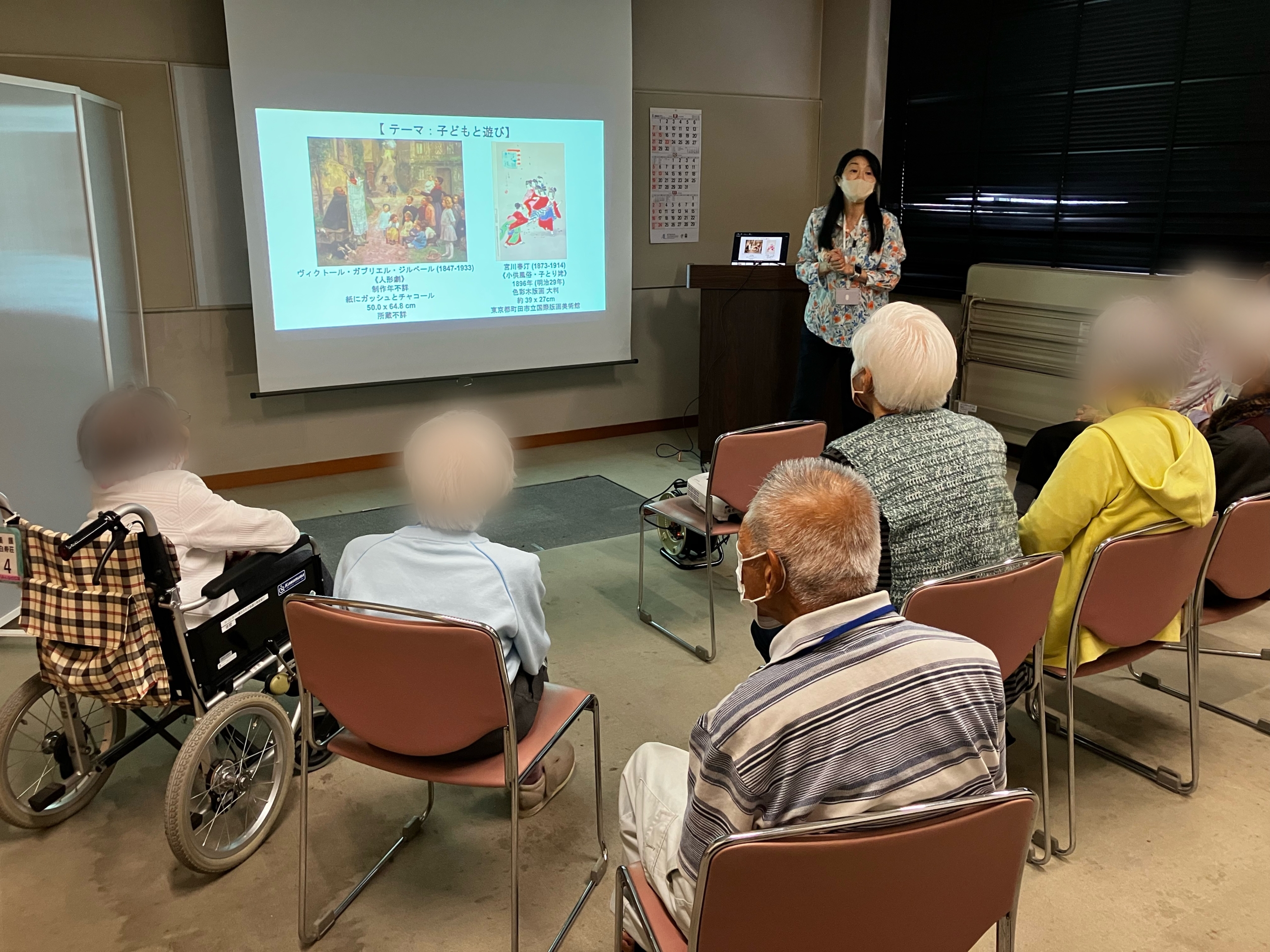

先日10/20(月)11:00、アーツアライブのアートリップ(アートの旅)プログラムが開催されました。

ご参加いただいた皆様ありがとうございました!

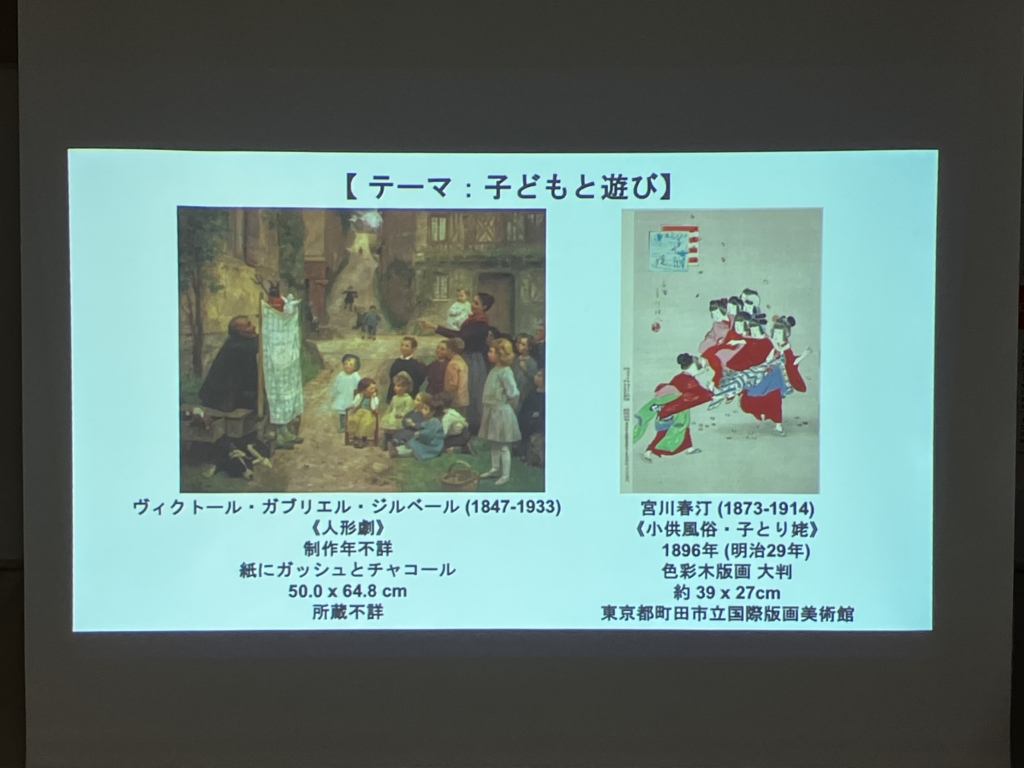

今回のテーマは、誰もが経験する「こどもの世界」。

2枚の時代も場所も異なる絵画を通して、参加者お一人お一人の自由な発想と豊かな記憶が交差する、温かい時間となりました。

1枚目:パリの賑わいと真剣なまなざし

最初に鑑賞したのは、フランスの画家、ヴィクトル・ガブリエル・ジルベール(Victor Gabriel Gilbert)による作品です。

パリ生まれパリ育ちの画家が、1900年頃のパリの庶民の生活や娯楽を鮮やかに描き残しました。特に、子どもを題材にした作品を多く残しています。

鑑賞ポイント:人形劇に夢中の子どもたち

• 「かわいい!まるで人形みたい」:ぱっちりした目と鮮やかな色彩で描かれた子どもたち。その愛らしい姿に、参加者から思わず歓声が上がりました。

• 「みんな真剣な顔をしている」:鑑賞が進むにつれて気づかれたのは、子どもたちの真剣な表情。単なるおふざけではなく、何か深い内容の劇を見ているのではないか?という鋭い洞察が出ました。

• 「紙芝居の思い出と重なる」:人形劇の様子から、日本では戦後の娯楽として親しまれた紙芝居の思い出話が飛び出しました。「カチカチ」という拍子木の音で集まったこと、水飴や飴玉をもらったことなど、当時の楽しい記憶が鮮やかに語られ、鑑賞が一層深まりました。

作品の背景:政治的なメッセージも込められた庶民の娯楽

実はこの人形劇は、当時のパリで流行していた庶民の娯楽であり、劇の内容には、権力者が庶民を苦しめることへの風刺など、社会的なメッセージも込められていたことが分かりました。

参加者の皆様が感じ取られた「真剣さ」は、まさにこの劇の持つ意味を無意識のうちに捉えていたことの証。絵画に描かれた、忠実な役割を果たすかのように静かに待つワンちゃんへの考察も、物語をさらに豊かにしてくれました。

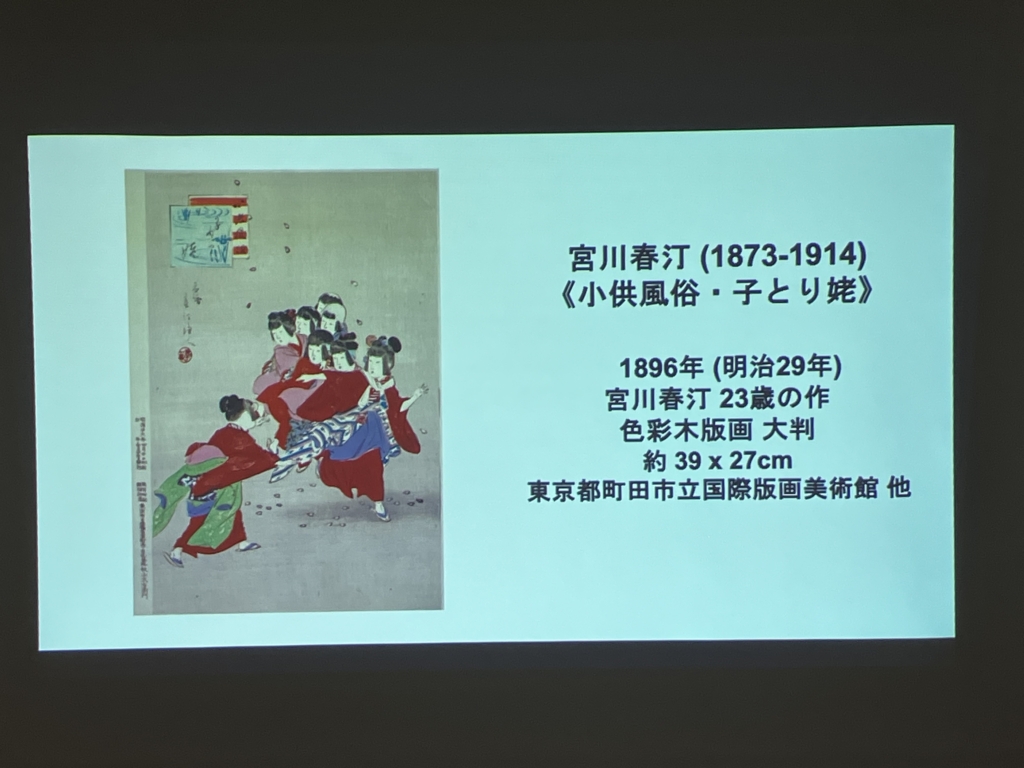

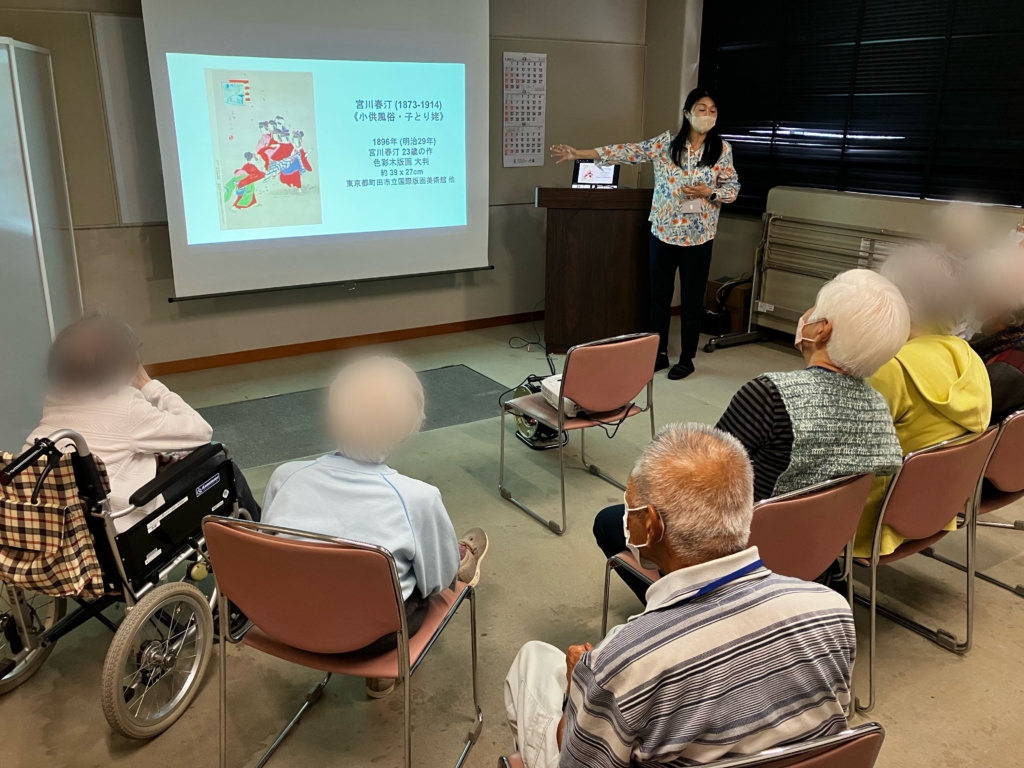

2枚目:日本の明治時代、子どもたちの躍動感!

次に鑑賞したのは、日本の浮世絵師・宮川春亭による作品です。

鑑賞ポイント:引っ張り合う子どもたちに秘められた遊びとは?

• 「お祭りみたいで楽しそう!」:華やかな着物と、躍動感あふれるポーズに、まず感じられたのは「楽しさ」。

• 「何かの劇?」「盆踊り?」:楽しげでありながら、中央で何かを引っ張り合っているような光景に、参加者の間では様々な推測が飛び交いました。喧嘩ではない、優しい表情をしていることから、遊びか舞踊の一種ではないかという意見が多数出ました。

• 「上から降る桜の花びら?」:季節を感じさせるような背景の描写にも気づきがあり、細部まで丁寧に観察する視点が共有されました。

作品の背景:時代を超えて愛される「こどろうば」

この絵の正体は、明治時代に親しまれた「こ鳥うば(ことりうば)」という遊びを描いたものです。

これは、鬼役が列の一番後ろの子にタッチしようとし、親役がそれを守る、いわゆる鬼ごっこの原型のような遊びです。参加者の中には「やったことがある!」という方もいらっしゃり、時代を超えて共有される子どもの遊びの記憶に、大きな共感が生まれました。

宮川春亭は、当時の子どもの遊びを多く浮世絵として残しており、この作品も当時の生活を知る貴重な資料となっています。

2枚の絵に共通する「生き生きとした表現」

フランスの油絵、日本の浮世絵という異なる技法で描かれた2枚の絵ですが、共通していたのは、画家が「子どもを生き生きと、楽しそうに描きたい」という想いを持ち、そのために鮮やかな色使いや躍動感のある構図を選んでいる点でした。

絵画鑑賞は、正解を探すことではなく、自由に感じ、語り合うことで、自分自身の記憶や感情、そして絵の奥深さを発見する旅です。今回も、皆様の自由な発想力と、紙芝居の思い出などの温かいお話のおかげで、アートの世界が何倍も広がりました。

ご参加、誠にありがとうございました!

【SEOキーワード】

アートリップ, アーツアライブ, アート鑑賞, ブログ, ヴィクトル・ガブリエル・ジルベール, 宮川春亭, 浮世絵, こどろうば, 人形劇, 明治時代, パリ, こどもの遊び, 芸術