皆さんこんにちは!

養護白寿荘の伊藤です。

8/21(木)10:00、一般社団法人アーツアライブの皆様をお招きし、アート鑑賞会を行いました。

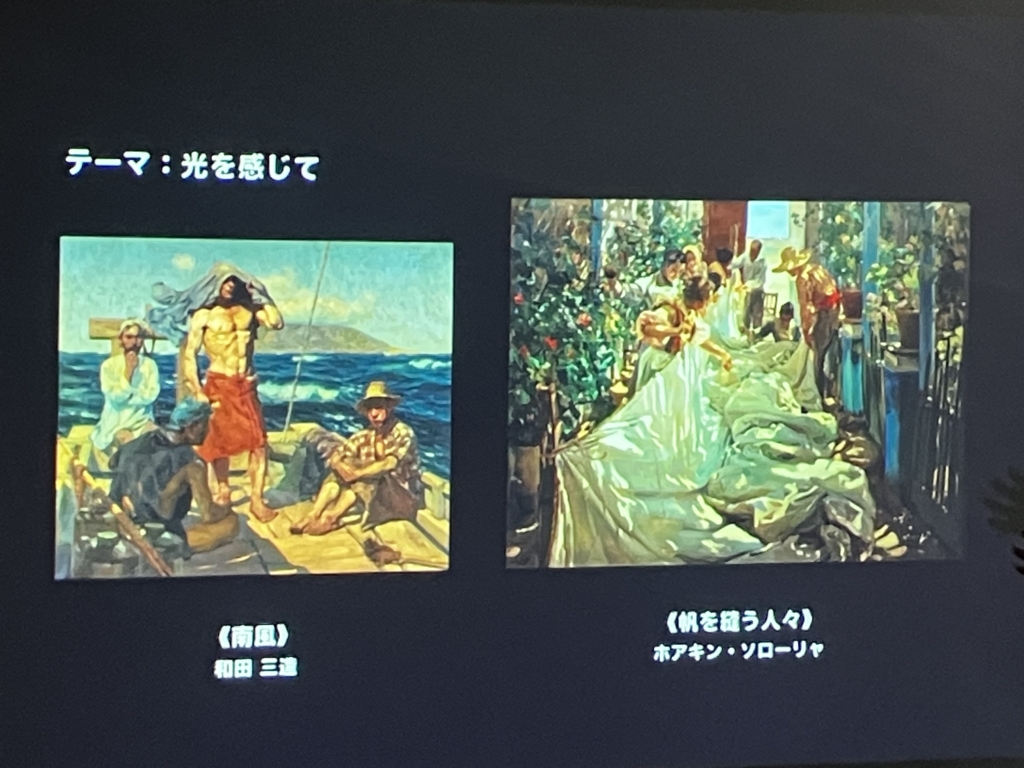

同じ絵でも、一人ひとりの視点で全く異なる風景が広がります!

鑑賞会の最初にお伝えしたのは、「絵に正解はありません」ということ。

自由に感じ、自由に話していい。

「最初と最後で感想が変わってもいいんですよ」とお声がけすると、皆さんほっとした表情で絵に向き合ってくださいました。この日の鑑賞会では、2枚の絵を題材に、参加者7名の方と自由に意見を交わしました。

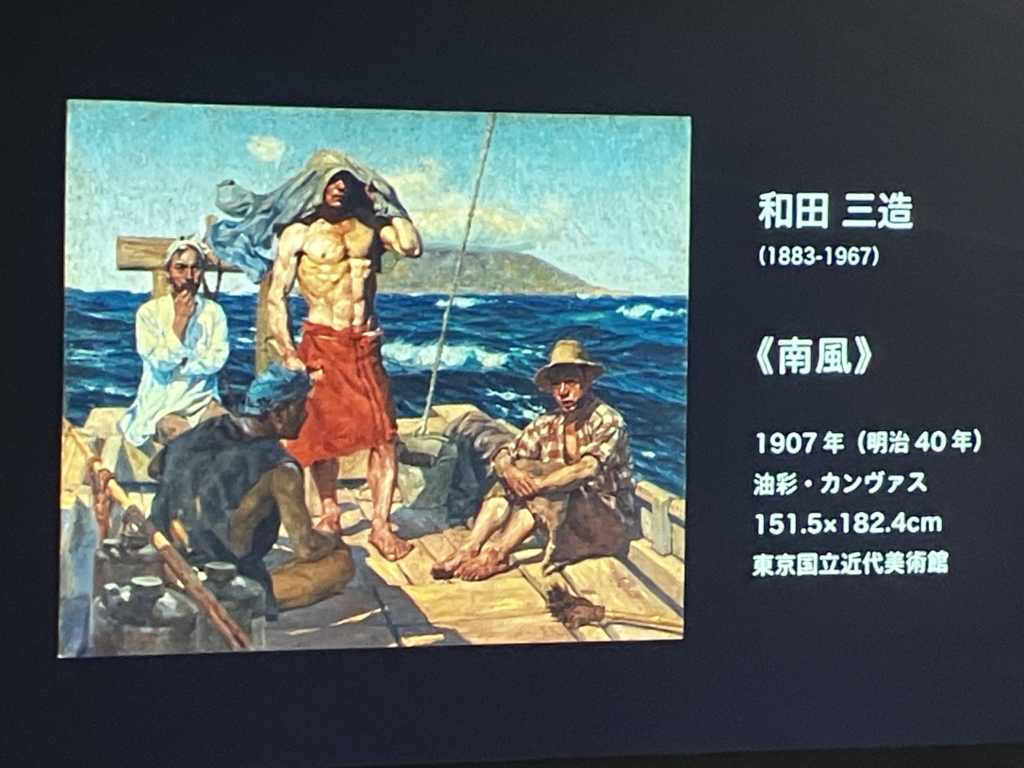

和田三造《難破》

「難破して漂っているように見える」「海の男たちの姿が頼もしい」「仕事を終えて仲間で語り合っているようだ」など、さまざまな見方が出ました。

また「舵を握っている人物がリーダーでは」「光の強さから夕方ではないか」など、人物の姿や天候の表現から物語を想像する声もありました。

画面上部の人物の視線や、細部の描写に注目が集まり、「どこを見ているのだろう」「表情が気になる」と、皆さんが絵の中をじっくりと見比べる場面もありました。

「海が好きだから絵に親しみを感じる」「光の強さや影から季節や時間を想像できる」といった、自分自身の経験と重ね合わせた感想も多く出てきました。

最後に、画家自身がこの絵の中に登場していることや、画家の和田自身が実際に難破を経験したエピソードを紹介すると、「だからこそ迫力があるのか」と皆さん驚かれていました。

作品を通して、海の厳しさや人々の生き様、そして画家の体験に思いを馳せる、豊かな時間となりました!

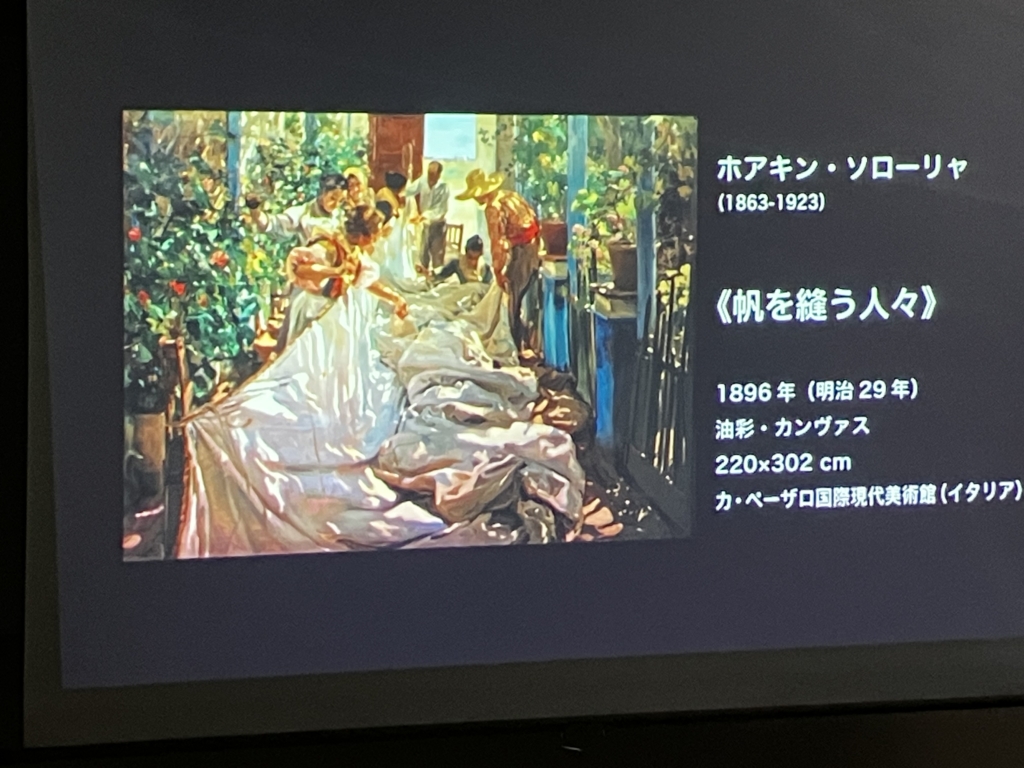

ホアキン・ソローリャ《帆を縫う人々》

この絵は、海辺で大きな帆を縫い合わせる人々の姿を描いた作品です。

参加者の方々からは、「大きなテントみたい」「イタリアのお祭りやパーティーの準備をしているのかも」「真ん中の人は針と糸を扱っているのでは?」といったさまざまな気づきや想像が語られました。

ある方は「台風の後の修理かもしれない」と発言し、また別の方は「光が差し込んでいる場所に目が行った」と話してくださいました。今回も「自分ならどの作業を手伝いたいか?」という問いかけに、「そばで一緒に縫いたい」「差し入れでアイスクリームを買ってきたい」など、和やかなやりとりが広がりました。

絵を見ながら自然と時間帯や天候まで想像が広がるのは、まさに対話型鑑賞の魅力です!

ホアキン・ソローリャは「光の画家」とも呼ばれ、スペインの海辺の風景や人々の日常を数多く描きました。

今回鑑賞した《帆を縫う人々》は高さ2mを超える大作で、1905年にはベネチア・ビエンナーレで受賞し、現在はイタリアの美術館に所蔵されています。

「100年以上前の絵なのに今も生き生きしている」といった感想があり、ソローリャの光の表現が、現代の私たちにも鮮やかに伝わってきたことを感じました。

このような参加型アート鑑賞は、美術館だけでなく福祉分野でも注目されています!

絵を一方的に「解説する」のではなく、参加者が自由に発言し合うことで、記憶や感情を呼び起こし、交流のきっかけになるのです。

アートは100年前の絵でも、今ここにいる人の心をつなぐ力を持っている――そう実感できる鑑賞会となりました。

SEOキーワード候補

- ホアキン・ソローリャ

- 帆を縫う人々

- アート鑑賞会

- 和田三造

- 高齢者施設 × アート

- 光の画家